海外で仕事していたときの同僚に影響されて作業に集中したい時に音楽を聴く習慣ができたので、リモートワークなどで家で音楽を聴きながら仕事をすることが多くなりました。さらに音楽を聴くならできるだけ良い音にしたいという気持ちとガジェットとしてもワクワク感じがあったラズパイ用DACを購入したのでレビューしたいと思います。

外観と仕様

最初に断っておかないといけないのですが、今回紹介する製品は2020年に購入したものです。購入してずっと使っていたのですが、レビューしてなかったことを忘れていました。

DACと言えば、USB接続可能な製品が使い勝手良いです。一方で、ラズパイのGPIOに直接接続できることにガジェット的な魅力を感じてしまい、今回はAliExpressでDACを購入しました。同じ販売店から販売されていたAK4493が搭載されていた製品も購入したのですが、パソコンに接続すると音楽を再生するタイミングで「ボッ」という音(ポップノイズ)が発生してしまいました。この製品を中国の販売店まで送って動作確認してもらったのですが問題ないと言われてしまったので、ポップノイズが発生しなかったES9038Q2Mが搭載された製品に落ち着きました。

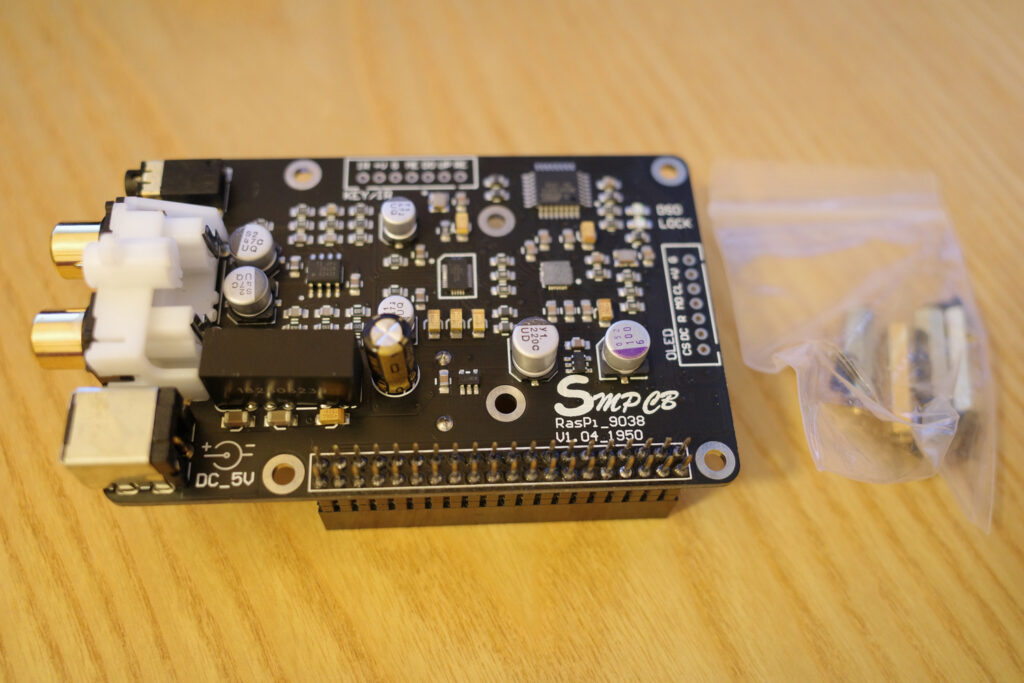

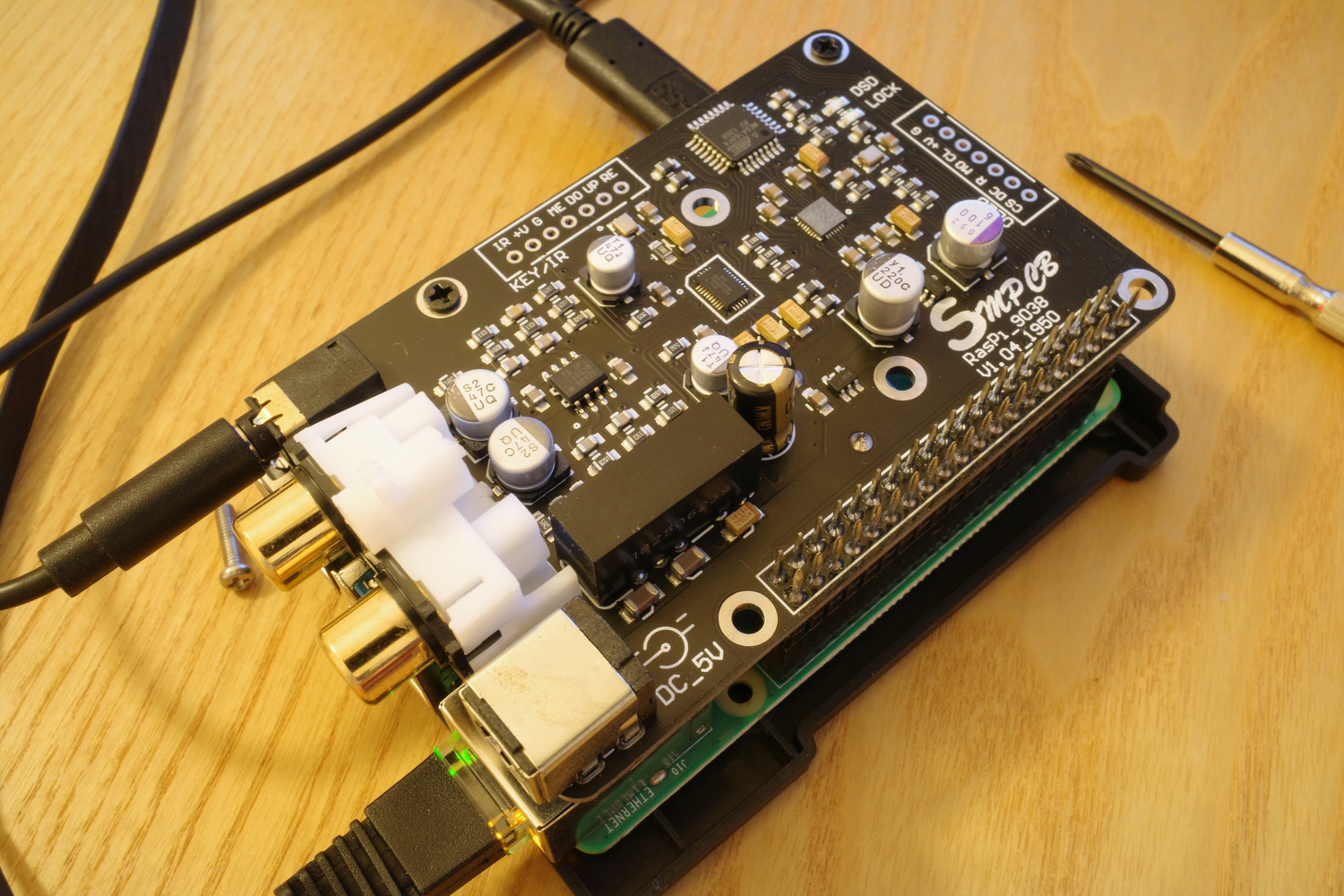

製品構成は非常にシンプルで、チップが実装されたラズパイ用ボードとスペーサーとネジだけです。下側に見える黒い部分がラズパイ本体のGPIOピンと接続できるようになっています。

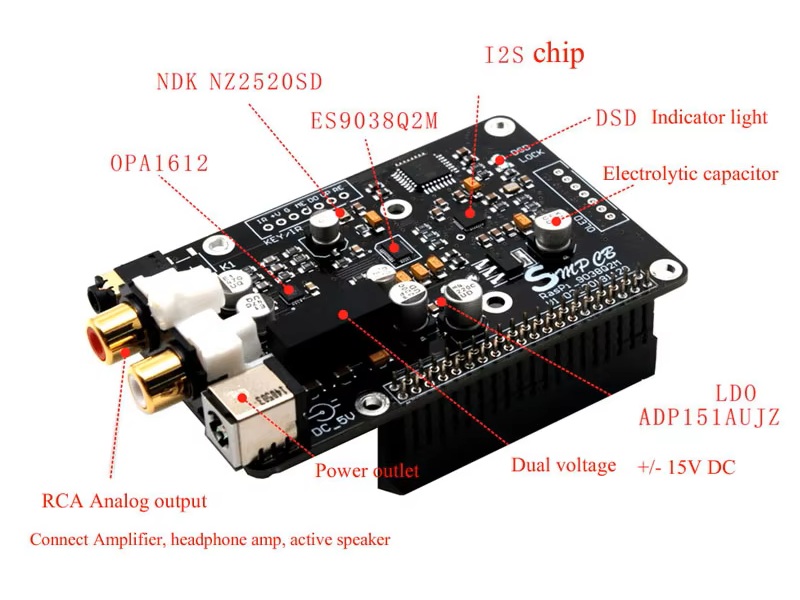

製品特長としては、ESS社のDACチップ ES9038Q2MとTI社のオペアンプIC OPA1612が使われていることでしょうか。そのため、本製品はDACチップによる高音質化だけではなく、オペアンプを使っていることで音量調整が可能です。また、オプションになりますが赤外線リモコンを使った音量調整とES9038Q2Mのデジタルフィルタ変更、またその結果をOLEDディスプレイで確認することもできます。

実際に使ってみての感想

ちなみに使用しているラズパイは、Raspberry Pi 4 Model Bになります。GPIO接続できれば良いので、4B以外にもRaspberry Pi 3 Model B+にも対応していますし、最新モデルRaspberry Pi 5でも問題なく使用できるはずです。

シンプルに使用するためにはラズパイの上にDACボードを接続するだけです。あとはお好きな方法でケースを用意すればOK。気にならなければ、ケースなしで運用したってOKです。ただし、基盤の上にホコリが溜まるのは避けたいので、せめて上にアクリル板だけでも載せて使用した方が良いかと思います。

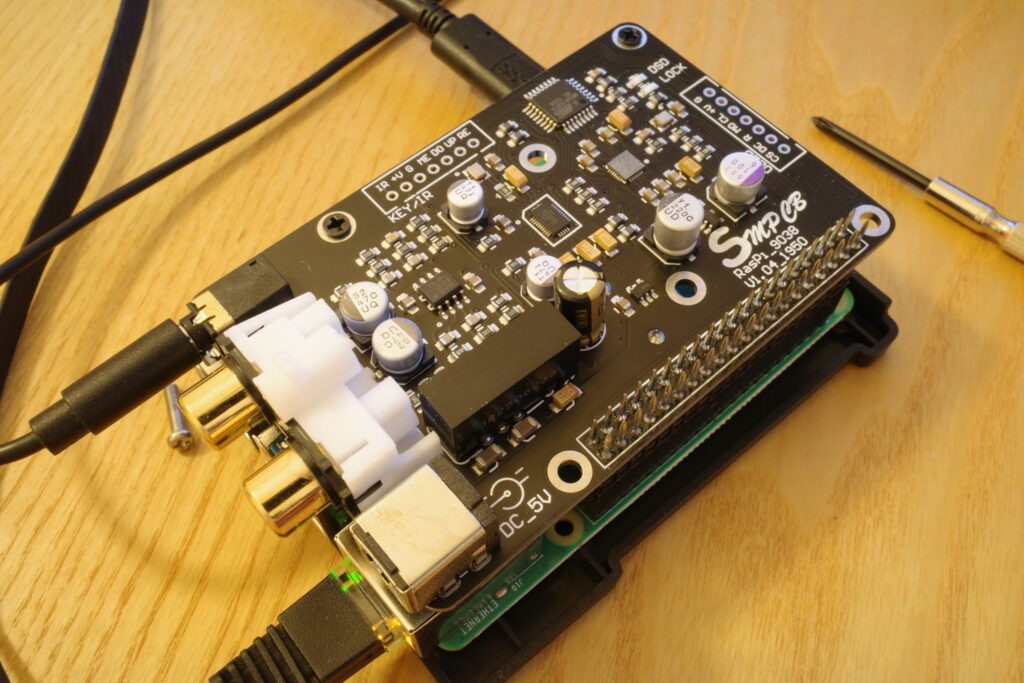

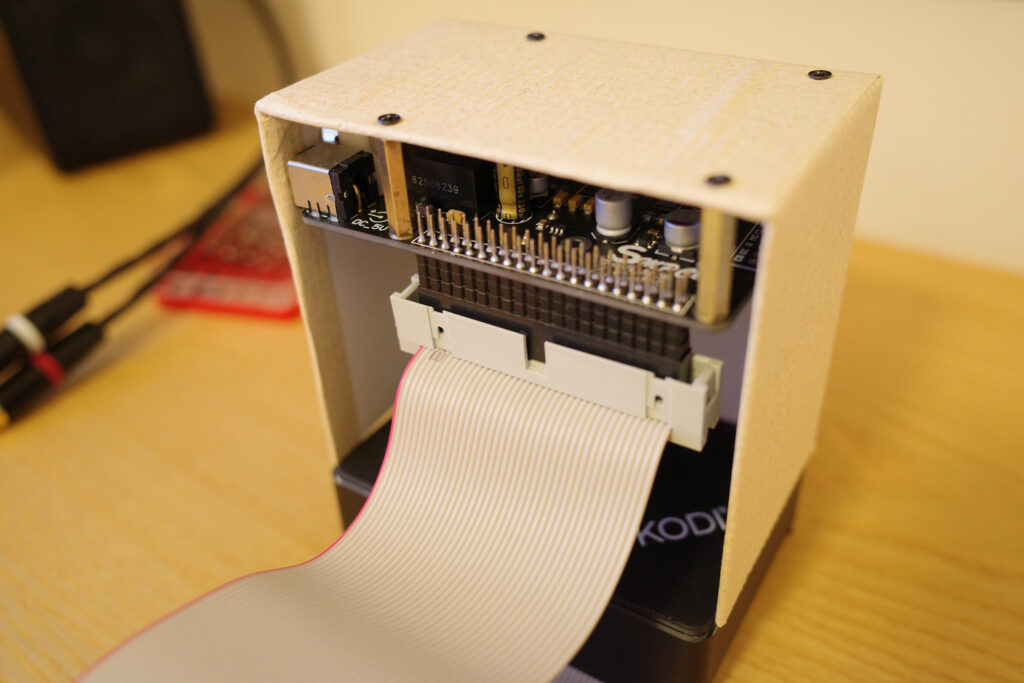

今回は購入していたFlircラズパイケースでラズパイ本体の発熱を逃がすため、GPIOピンを延長していたのでDACボードは外付けすることにしました。以前、延長ケーブルを通すためにケーブルのコネクタ部分を削る必要があったので少しだけ苦労しましたが、接続は簡単です。

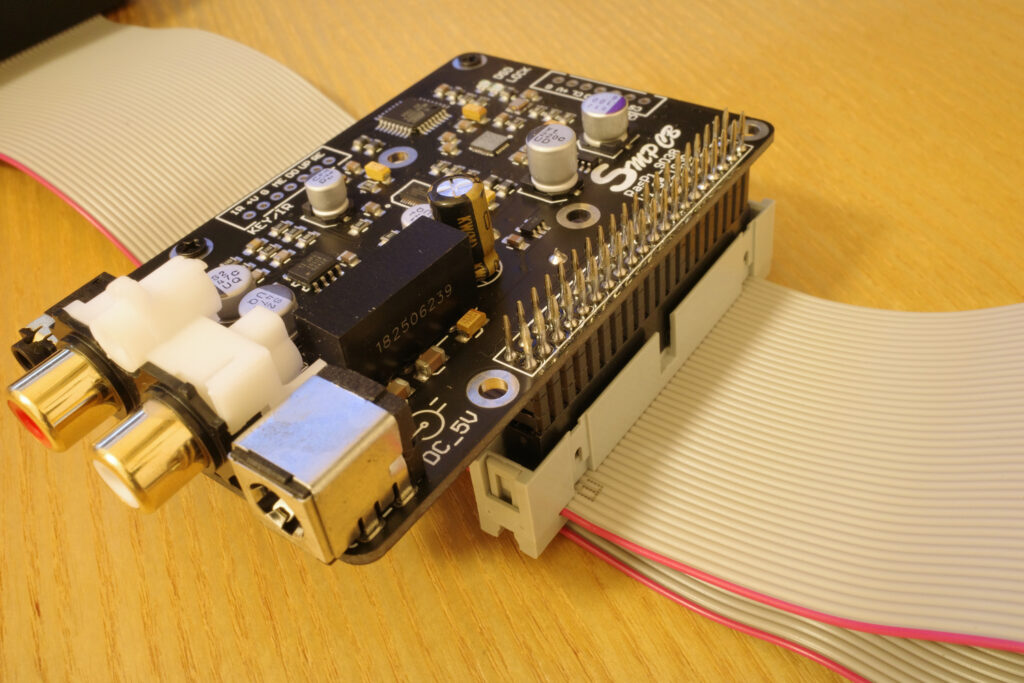

接続すると期待通りに外付けできました。ただ、分かっていたことではあるのですが、ケーブルが長すぎですよね。延長ケーブルを購入するときにもう少し短いのがよいなあと思ってはいたのですが、期待する仕様のもので適切な長さのものがなくてこちらを購入していました。

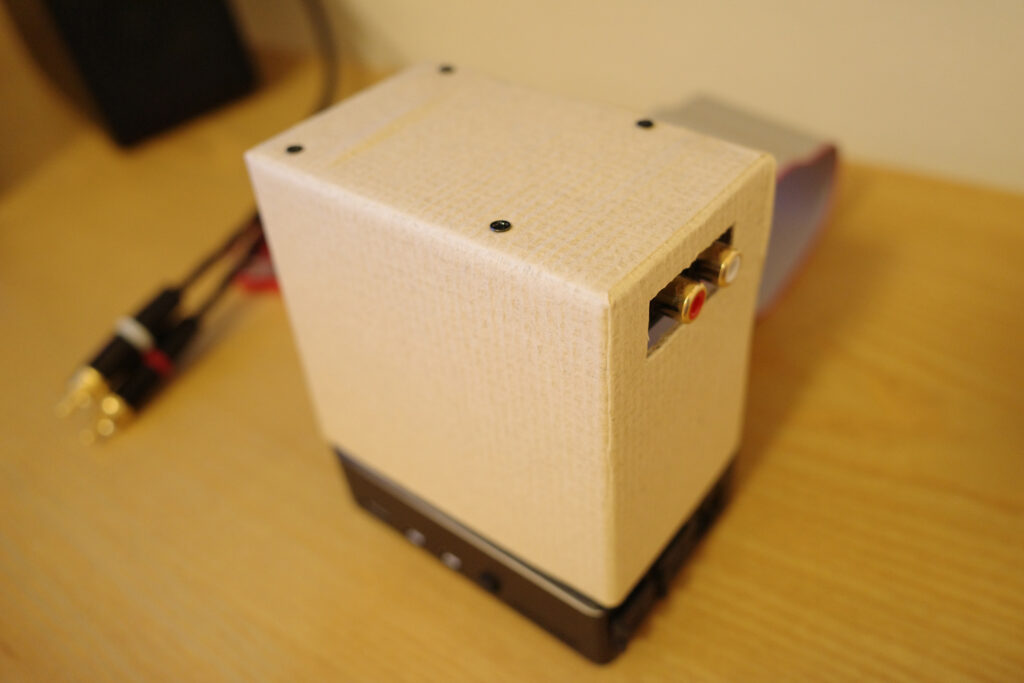

最終的にはこのようにしましました。家に転がっていた厚紙ボックスがちょうどよい大きさだったので、適切な大きさにカットしてDACボードに付属していたスペーサーとネジを使って装着しました。運よくラズパイケースの大きさともマッチしたので、本体から少し距離を取りつつ載せることができました。

背面にはRCA出力用ポートへアクセスできるようにカットしました。他にも背面には3.5mmオーディオ端子と電源端子が備わっていますが、電源はラズパイ本体に接続するUSB-C端子から供給されるので使用する必要はありません。オーディオ端子はRCA端子横にあるので必要あればケーブルを接続することができます。

デスク裏に配置すると以下の写真のようになりました。パソコンからリモート操作するのでディスプレイやマウス・キーボードは接続する必要はありません。再セットアップ時にはディスプレイやキーボード等を接続する必要がありますが、ラズパイを通常のパソコンとして使わない限り通常はこの状態で使用することになります。

肝心の音質ですが、やはりハイエンドモデルでも使用されることもあるDACチップ ES9038Q2Mを使っているだけあって非常に満足度が高いです。以前使っていたFiiO K3に搭載されていたDACチップ AK4452より一段階解像度が高く、これも以前使っていたFiiO K5 Proに搭載されていたDACチップ AK4493EQと同等か、これより鮮明に感じました。相当なDACの沼にハマった人以外には十分に満足できる音質だと思います。

以下、自分のためにRaspberry Pi OS (bookworm)での設定方法を記載しておきます。今まではRaspberry Pi OS (bullseye)を使っていて、DAC経由で音を再生してOS上で音量設定できるようになるまで時間かかったのですが、今回は本当に簡単でした。

user@raspberrypi:~ $ sudo nano /boot/firmware/config.txt/boot/firmware/config.txtで以下項目を設定します。

# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces

dtparam=i2s=on

# Enable audio (loads snd_bcm2835)

dtparam=audio=off

# Additional overlays and parameters are documented

dtoverlay=i-sabre-q2m今回レビューしたラズパイ用DACボードはAliExpressのLusyaブランドで販売されている製品を購入しました。

コメント